Aditya Widya Putri | 23 Desember, 2016

Pelajar mengikuti perayaan Hari Angklung atau Angklung Days di halaman Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Minggu (20/11). Sebanyak 6000 peserta yang terdiri dari pelajar dan mahasiswa mengikuti perayaan hari penetapan Angklung sebagai warisan budaya tak benda asal Jawa Barat oleh UNESCO pada 2010. ANTARA FOTO/Agus Bebeng/kye/16

Orang Indonesia kerap marah jika Malaysia "menjual" atau mengklaim kebudayaan Indonesia. Marah, tapi minim upaya dalam menginventarisasi dan memelihara produk budaya.

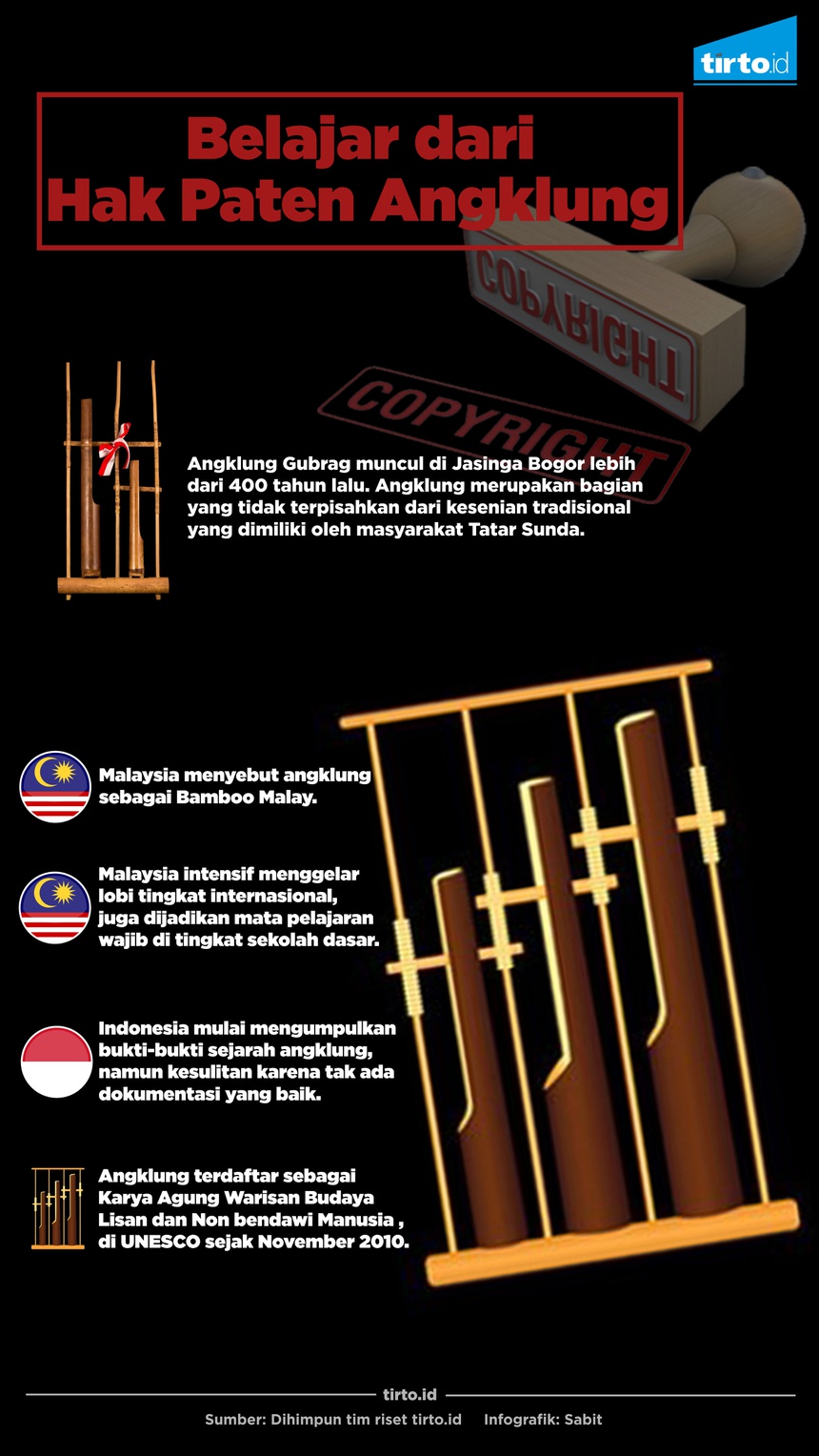

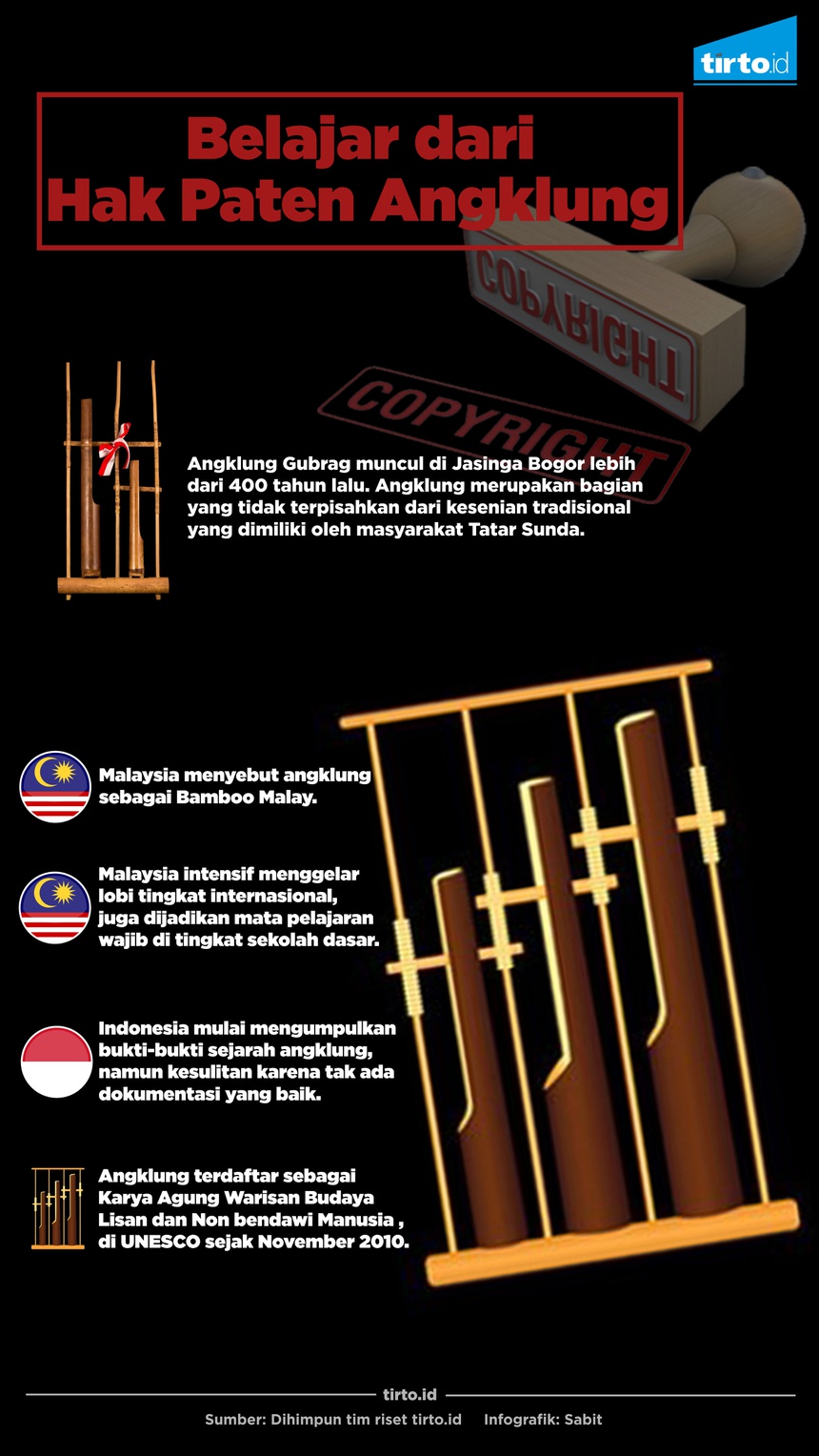

Pada 2009-2010, Indonesia hampir saja kebobolan hak cipta angklung sebagai alat musik tradisional Indonesia. Malaysia, seperti berkali-kali terjadi, gencar mempromosikan alat musik asal Jawa Barat ini sebagai alat musik tradisional negaranya dengan nama Bamboo Malay. Padahal, angklung gubrag telah dikenal sejak 400 tahun lalu di Jasinga, Bogor.

Irama angklung diperdengarkan di pusat-pusat perbelanjaan dan acara-acara wisata di Malaysia. Negara ini juga mewajibkan kurikulum kesenian angklung di sekolah-sekolah dasar.

Walau gerak Malaysia terdengar mengesalkan, Indonesia sudah sepatutnya belajar dari Malaysia yang begitu piawai dalam merawat mempromosikan produk budaya yang mereka klaim. Indonesia selama ini seperti tak acuh soal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas kesenian tradisionalnya.

Padahal, Indonesia sendiri sebenarnya sudah meratifikasi Konvesi Bern yang menjamin hak negara dalam melindungi setiap bentuk ekspresi budaya tradisional yang tak diketahui penciptanya, termasuk folklor. Sebagai bentuk proteksi, negara pemilik bisa mengajukan keberatan atas indikasi penyerobotan kekayaan budayanya oleh negara lain.

Pengajuan keberatan akan semakin kuat ketika negara pemilik asli budaya yang disengketakan memiliki bukti pendukung berupa inventarisasi. Sesuai ketentuan HKI, segala produk tradisional termasuk angklung memang tidak untuk dipatenkan, tapi dinventarisir sebagai kekayaan intelektual negara. Selanjutnya, dilakukan pendaftaran kekayaan tradisional ke Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO).

Sayangnya, seperti dalam kasus angklung, inventarisasi seni di negara ini bisa dibilang minim.

Tanggal 3 September 2008 adalah titik awal proses nominasi batik Indonesia ke UNESCO, namun baru diterima oleh UNESCO pada 9 Januari 2009, lalu diuji tertutup di Paris 11-14 Mei 2009. Akhirnya pada 2 Oktoer 2009 UNESCO mengukuhkan batik sebaai warisan budaya Indonesia.

Selain itu, iklan promosi kunjungan ke Malaysia “Visit Malaysia Years” juga pernah menampilkan Tari Pendet Bali sebagai “jualan” mereka. Ada juga kasus lagu “Rasa Sayange”, Reog Ponorogo, kain tenun asal Kalimantan, sampai baju Minang lebih sering digunakan pada acara-acara resmi Malaysia.

Di satu sisi, tentu Malaysia tak bisa disebut salah juga. Sebab Malaysia dan Indonesia memang berada dalam rumpun kebudayaan yang sama: Melayu

Malaysia dan Indonesia bertetangga secara geografis dan berdekatan secara asal-usul ras dan kebudayaannya. masyarakat Malaysia merasa memiliki kemiripan produk budaya terutama dalam wujud aktivitas seperti kebiasaan, kesenian, corak pakaian, dan bahasa.

Angklung awalnya adalah alat musik yang diciptakan masyarakat di tatar Pasundan untuk memikat Dewi Sri agar turun ke bumi membuat tanaman dan padi tumbuh subur. Seiring perkembangannya, pada zaman kerajaan-kerajaan, alat musik bambu ini digunakan sebagai penggugah semangat dalam pertempuran.

Sebelum hak ciptanya dikantongi oleh Indonesia sejak November 2010 lalu sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO, pemerintah daerah Jawa Barat juga sempat menyatakan kesulitan dalam mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung inventarisasi angklung sebagai kekayaan budaya tradisional Indonesia.

”Pemda Jabar mengaku belum bisa menyertakan bukti-bukti seperti yang diminta oleh Badan Pendidikan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO), data-data pendukungnya belum lengkap," ucap Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Jabar, I Budhyana seperti dikutip Liputan6pada 2007.

Persoalan hak intelektual ini juga terjadi pada kasus lagu “Rasa Sayange” asal Maluku. Saat itu, seperti dikutip oleh The Star, Menteri Kebudayaan, Kesenian, dan Warisan Malaysia, Datok Seri Doktor Rais Yatim meyakini Indonesia tak akan bisa membuktikan siapa pencipta di balik lagu tersebut.

Beruntung, “Rasa Sayange” ternyata ada di dalam rekaman film dokumenter yang bercerita tentang kehidupan kota Jakarta 1927-1940 yang berjudul Insulide Zooals Het Leeft en Werkt. Arsipnya tersimpan di Gedung Arsip Nasional, Jakarta Selatan.

Dokumentasi itu menceritakan proses rekaman “Rasa Sayange” oleh perusahaan rekaman negara Lokananta di Solo, Jawa Tengah pada 1962 untuk kemudian digandakan dalam bentuk piringan hitam dan dijadikan suvenir ajang olah raga Asian Games IV.

Pita master rekaman lagu tersebut juga masih tersimpan dengan baik di Lokananta yang kini tengah diusulkan menjadi museum musik dan edukasi. Lokananta adalah perusahaan rekaman musik pertama di Indonesia yang menyimpan piringan hitam dan pidato-pidato Bung karno, rekaman radio republik Indonesia, gending karawitan, hingga rekaman musisi maestro seperti Gesang dan Waldjinah.

Dalam kasus angklung, akhirnya pemerintah Indonesia juga dapat membuktikan bahwa di tahun 1908 terjadi penyerahan angklung dalam sebuah misi kebudayaan dari Indonesia ke Thailand.

Tiga puluh tahun kemudian, angklung berhasil dimodifikasi dari yang berlaras pentatonis menjadi diatonis oleh Daeng Soetigna, bapak angklung Indonesia, sehingga angklung bisa dipakai untuk memainkan lagu-lagu internasional.

Sengketa soal angklung dan produk kebudayaan lainnya, memperlihatkan bahwa pengarsipan dan dokumentasi adalah tugas yang lebih penting, dan jelas lebih sulit, ketimbang mencaci maki negara tetangga.

Irama angklung diperdengarkan di pusat-pusat perbelanjaan dan acara-acara wisata di Malaysia. Negara ini juga mewajibkan kurikulum kesenian angklung di sekolah-sekolah dasar.

Walau gerak Malaysia terdengar mengesalkan, Indonesia sudah sepatutnya belajar dari Malaysia yang begitu piawai dalam merawat mempromosikan produk budaya yang mereka klaim. Indonesia selama ini seperti tak acuh soal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas kesenian tradisionalnya.

Padahal, Indonesia sendiri sebenarnya sudah meratifikasi Konvesi Bern yang menjamin hak negara dalam melindungi setiap bentuk ekspresi budaya tradisional yang tak diketahui penciptanya, termasuk folklor. Sebagai bentuk proteksi, negara pemilik bisa mengajukan keberatan atas indikasi penyerobotan kekayaan budayanya oleh negara lain.

Pengajuan keberatan akan semakin kuat ketika negara pemilik asli budaya yang disengketakan memiliki bukti pendukung berupa inventarisasi. Sesuai ketentuan HKI, segala produk tradisional termasuk angklung memang tidak untuk dipatenkan, tapi dinventarisir sebagai kekayaan intelektual negara. Selanjutnya, dilakukan pendaftaran kekayaan tradisional ke Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO).

Sayangnya, seperti dalam kasus angklung, inventarisasi seni di negara ini bisa dibilang minim.

Buruknya Dokumentasi

Beberapa kali Malaysia telah mengundang sentimen negatif segelintir orang Indonesia atas klaim-klaimnya terhadap beberapa produk kesenian Indonesia. Sebelum angklung, sudah ada batik yang lebih dulu diaku Malaysia sebagai warisan budaya tak benda nenek moyangnya.Tanggal 3 September 2008 adalah titik awal proses nominasi batik Indonesia ke UNESCO, namun baru diterima oleh UNESCO pada 9 Januari 2009, lalu diuji tertutup di Paris 11-14 Mei 2009. Akhirnya pada 2 Oktoer 2009 UNESCO mengukuhkan batik sebaai warisan budaya Indonesia.

Selain itu, iklan promosi kunjungan ke Malaysia “Visit Malaysia Years” juga pernah menampilkan Tari Pendet Bali sebagai “jualan” mereka. Ada juga kasus lagu “Rasa Sayange”, Reog Ponorogo, kain tenun asal Kalimantan, sampai baju Minang lebih sering digunakan pada acara-acara resmi Malaysia.

Di satu sisi, tentu Malaysia tak bisa disebut salah juga. Sebab Malaysia dan Indonesia memang berada dalam rumpun kebudayaan yang sama: Melayu

Malaysia dan Indonesia bertetangga secara geografis dan berdekatan secara asal-usul ras dan kebudayaannya. masyarakat Malaysia merasa memiliki kemiripan produk budaya terutama dalam wujud aktivitas seperti kebiasaan, kesenian, corak pakaian, dan bahasa.

Angklung awalnya adalah alat musik yang diciptakan masyarakat di tatar Pasundan untuk memikat Dewi Sri agar turun ke bumi membuat tanaman dan padi tumbuh subur. Seiring perkembangannya, pada zaman kerajaan-kerajaan, alat musik bambu ini digunakan sebagai penggugah semangat dalam pertempuran.

Sebelum hak ciptanya dikantongi oleh Indonesia sejak November 2010 lalu sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO, pemerintah daerah Jawa Barat juga sempat menyatakan kesulitan dalam mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung inventarisasi angklung sebagai kekayaan budaya tradisional Indonesia.

”Pemda Jabar mengaku belum bisa menyertakan bukti-bukti seperti yang diminta oleh Badan Pendidikan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO), data-data pendukungnya belum lengkap," ucap Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Jabar, I Budhyana seperti dikutip Liputan6pada 2007.

Persoalan hak intelektual ini juga terjadi pada kasus lagu “Rasa Sayange” asal Maluku. Saat itu, seperti dikutip oleh The Star, Menteri Kebudayaan, Kesenian, dan Warisan Malaysia, Datok Seri Doktor Rais Yatim meyakini Indonesia tak akan bisa membuktikan siapa pencipta di balik lagu tersebut.

Beruntung, “Rasa Sayange” ternyata ada di dalam rekaman film dokumenter yang bercerita tentang kehidupan kota Jakarta 1927-1940 yang berjudul Insulide Zooals Het Leeft en Werkt. Arsipnya tersimpan di Gedung Arsip Nasional, Jakarta Selatan.

Dokumentasi itu menceritakan proses rekaman “Rasa Sayange” oleh perusahaan rekaman negara Lokananta di Solo, Jawa Tengah pada 1962 untuk kemudian digandakan dalam bentuk piringan hitam dan dijadikan suvenir ajang olah raga Asian Games IV.

Pita master rekaman lagu tersebut juga masih tersimpan dengan baik di Lokananta yang kini tengah diusulkan menjadi museum musik dan edukasi. Lokananta adalah perusahaan rekaman musik pertama di Indonesia yang menyimpan piringan hitam dan pidato-pidato Bung karno, rekaman radio republik Indonesia, gending karawitan, hingga rekaman musisi maestro seperti Gesang dan Waldjinah.

Dalam kasus angklung, akhirnya pemerintah Indonesia juga dapat membuktikan bahwa di tahun 1908 terjadi penyerahan angklung dalam sebuah misi kebudayaan dari Indonesia ke Thailand.

Tiga puluh tahun kemudian, angklung berhasil dimodifikasi dari yang berlaras pentatonis menjadi diatonis oleh Daeng Soetigna, bapak angklung Indonesia, sehingga angklung bisa dipakai untuk memainkan lagu-lagu internasional.

Sengketa soal angklung dan produk kebudayaan lainnya, memperlihatkan bahwa pengarsipan dan dokumentasi adalah tugas yang lebih penting, dan jelas lebih sulit, ketimbang mencaci maki negara tetangga.

Sumber: Tirto.Id